Quel regard déployer, quelle philosophie adopter pour approcher un thème aussi complexe, sensible, voire épidermique, que celui de la notion de durabilité dans le patrimoine bâti ? Et d’ailleurs, les bâtiments multiséculaires ne sont-ils pas durables par essence ?

Cette notion de durabilité est une réponse à la surconsommation des ressources planétaires et à la gabegie qui condamneraient à terme l’humanité (épuisement de ressources, changement climatique…). Elle est soutenue à grands renforts de politiques internationales et gouvernementales mais paradoxalement chacun n’a de cesse de proposer des voies de salut divergentes tant les objectifs et les intérêts des uns et des autres sont épars. Les positions officielles sont aussi régulièrement ébranlées par des « contre-vérités » qui sont dévoilées par des scientifiques, des chercheurs indépendants. Ces révélations mettent au jour l’incohérence des propos et éveillent les doutes sur certaines postures. 2009 a sans doute été une année pivot pendant laquelle les climatosceptiques ont réussi à faire entendre leur voix à travers l’affaire des e-mails du Climatic Research Unit, plus souvent appelée « Climategate » ; des groupes de hackers divulguaient des échanges officieux laissant entendre que le consensus des scientifiques sur l’ampleur du changement climatique n’était que de façade.

Comment s’y retrouver devant cette masse d’informations contradictoires et à quelle philosophie adhérer ?

Le citoyen a de quoi douter du fondement même de telle ou telle théorie. À lui seul, le très indépendant scientifique d’origine britannique, James Lovelock synthétise cette perplexité. Inventeur de l’hypothèse Gaïa en 1974, cet homme dit intègre et qui n’a jamais manqué de franc parler, est par cette théorie devenu particulièrement populaire dans les milieux écologistes dans les années 1980. Mais en 2004, il déclare que le nucléaire est la seule voie échappatoire contre l’émission de gaz à effet de serre et au réchauffement climatique. Puis en 2006, il annonce que le cataclysme climatique qui attend la population terrienne devrait commencer à la réduire jusqu’à un milliard d’individus avec de très fortes migrations vers le Canada, l’Europe étant transformée en de vastes déserts. Enfin en septembre 2016, deux mois avant l’élection de Donald Trump, il déclare que tout ce qui est raconté sur le changement climatique n’est peut-être qu’une « grande idiotie ». Pourtant, un élément factuel, la montée des océans, semble confirmer ce réchauffement.

Mais abandonnons ces débats de grands scientifiques et portons un regard sur nos actions quotidiennes en matière de gestion du bâti sous le paradigme de la durabilité et tentons d’en mesurer la cohérence.

Le facteur de durabilité dans le patrimoine bâti ne doit pas être cantonné au seul bâtiment mais doit être appréhendé dans sa dimension urbaine.

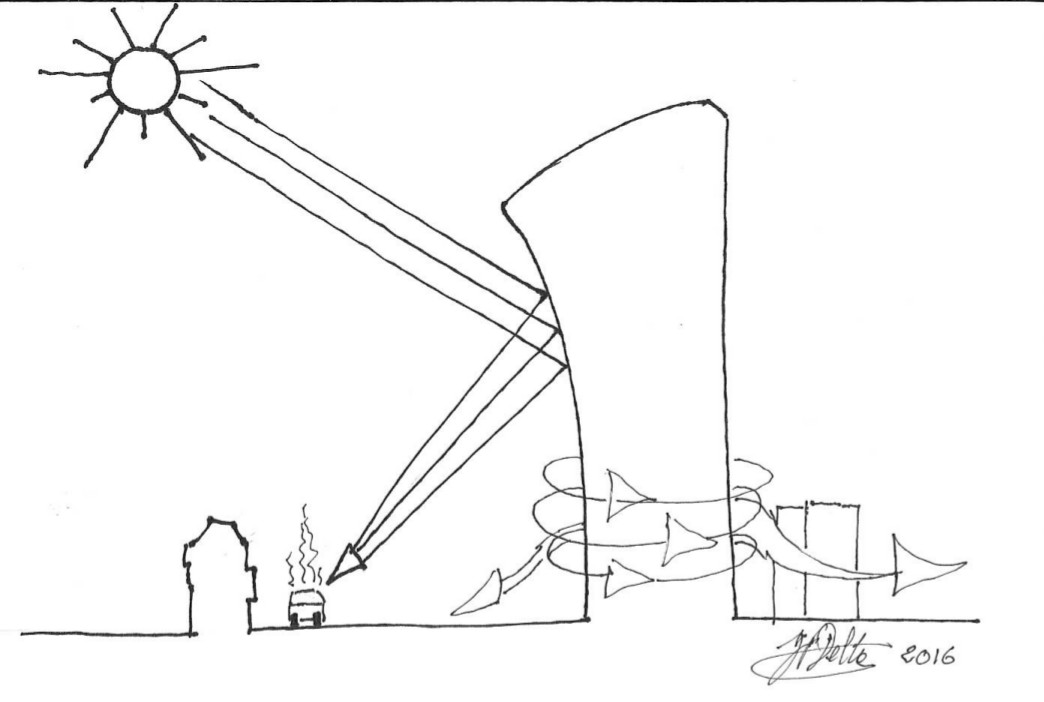

Dans nos régions tempérées, l’exemple parisien d’Haussmann, malgré l’aspect simpliste de son concept en terme d’implantation, de volumétrie du bâti et de plantation, fait figure de parangon. Conçu sur la base de l’obligation de construire en continu le long de la voie avec une limitation des hauteurs en fonction de la largeur de la rue, il permet de pérenniser des micro climats urbains tout au long d’itinéraires en assurant l’ensoleillement d’un trottoir et en maintenant le second dans l’ombre. À contrario les ensembles constitués d’immeubles de grande hauteur et disposés irrégulièrement, ne permettent pas d’assurer cette continuité climatique, ils amplifient même ponctuellement les grands courants d’air par effet venturi.

Les matériaux de façades ont aussi un impact sur leurs abords et accentuent ou réduisent l’effet d’îlot de chaleur. L’édification de grands bâtiments intégralement vitrés génère en extérieur un éblouissement, renvoie les rayons lumineux par effet ping-pong. Citons la situation extrême et tragi-comique de la tour du 20 Fenchurch Street à Londres, dite aussi tour Talkie-Walkie, livrée en 2013. Elle synthétise l’excès auquel peut conduire l’usage de formes et de matériaux aux effets non contrôlés, par focalisation de l’impact d’une construction dans son environnement sous le seul prisme de sa qualité visuelle. La forme convexe de la tour, couplée à l’usage du verre agissait comme un four solaire et éleva la température de l’espace public environnant à plus de 90° Celsius. Elle causa des dégâts matériels aux commerces et aux voitures. Ce défaut de conception a été corrigé mais la géométrie de la tour génère toujours des rafales de vent.

Selon la définition donnée dans le rapport Brundtland en 1987, « le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins ».

Mais cette définition d’un système idéal auquel on souhaite tendre mais qui n’existe pas, implique, pour être concrètement applicable, qu’un processus, un matériau, une technologie soient évalués et échelonnés dans leur caractère durable par comparaison à d’autres. Dans le bâti on pourrait les qualifier suivant plusieurs critères qui incluent entre autre les notions, d’efficacité dans l’usage, de tenue dans le temps, de renouvellement, d’innocuité, de coût énergétique…

Les monuments historiques et les constructions reconnues pour leur valeur patrimoniale englobent un panel d’édifices si large, que presque toutes les diversités de bâtis dans leurs symboliques, leurs usages ou leurs techniques y sont représentées. Chacun d’entre eux recèle des spécificités pour lesquelles on ne peut proposer de recettes, hormis le grand principe de préservation des éléments qui ont conduit à en reconnaître la qualité en s’assurant de la possible « réversibilité » quand on opère une intervention.

Au-delà de l’attention qui est systématiquement portée sur la préservation de l’aspect visuel et des composantes matérielles d’un édifice remarquable, la question de l’opportunité de modification de son climat intérieur doit aussi être posée. Trop rarement sont prises en compte, ou même simplement évoquées, les données climatiques au sens de leur valeur historique. Pourtant les modifications climatiques d’un milieu à elles seules peuvent en modifier profondément le ressenti. Curieusement l’intérêt de cette ambiance climatique ne devient une évidence que lorsque l’on est face à des restitutions ; le fac-similé de la grotte Chauvet et le nouveau Lascaux IV reproduit la température et l’hygrométrie afin de retranscrire au mieux l’ambiance des l’originaux, qui sont désormais « définitivement » inaccessible au public.

Le couvent sainte Marie de la Tourette de Le Corbusier est utilisé, comme à l’origine, par une communauté dominicaine mais il semble de plus en plus évident que les conditions « extrêmes » du climat ressenti à l’intérieur des locaux, températures particulièrement froides en hiver et sensation de fournaises quand on se tient à l’arrière des grands pans vitrés, au cœur de l’été, soient de plus en plus mal vécues par les occupants. Mais la Tourette « climatisée », ne perdrait-elle pas son authenticité, alors que, ni son commanditaire, ni son concepteur n’ont « souhaité » porter trop d’attention à la qualité atmosphérique qui ne présentait pas le même enjeu à leur époque ?

Établissons une analogie entre l’essor de la mécanisation de l’agriculture de l’après guerre, qui eut pour conséquence la suppression du bocage, faisant perdre la capacité des terrains à retenir l’eau lors de précipitations brutales et l’inertie des bâtiments anciens et leur capacité, grâce à leurs matériaux, à engranger les calories et à les restituer progressivement à la faveur des changements de température.

Le renforcement de l’isolation du bâti est actuellement mis en avant dans la lutte contre la déperdition énergétique. La première difficulté réside dans le choix d’un isolant durable. La laine de verre ou la laine de roche qui, depuis 50 ans, ont eu le vent en poupe, car particulièrement efficaces et de grande longévité, sont peut-être en passe d’être relégués dans la catégorie des produits à risques ; les laines minérales ont été reclassées par le Centre international pour la recherche sur le cancer en octobre 2001 dans le groupe 3 des produits à « effets cancérogènes possibles mais insuffisamment évalués ». Il n’est pas exclu que dans les prochaines années ces matériaux soient mis à l’index au même titre que les produits amiantés. Mais les poussières de bois sont aussi identifiées par l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) comme cancérigènes ; que prédire sur l’innocuité des isolants « écologiques » constitués de matière organique ? D’autre part ces isolants dits « naturels » sont potentiellement colonisés par les insectes et les rongeurs, leur tenue au feu est aussi problématique (voir l’incendie de l’hôtel Lambert).

La seconde difficulté, sans débattre sur l’opportunité intellectuelle de masquer ou non la matière originale d’une paroi car la technologie s’améliore dans la fabrication de fac-similés d’épidermes, est celle de l’impact technique lors de la mise en place d’un isolant sur un existant. Sur la face intérieure du bâti, elle fait perdre le bénéfice de l’inertie thermique du matériau original. Pour une application sur l’épiderme extérieur, la mise en œuvre nécessite une analyse bien au-delà du seul gain thermique. La gestion du taux d’hygrométrique de l’intérieur dans la durée doit-être maîtrisée. Dans le cas d’une mauvaise ventilation des lieux, l’humidité ambiante d’une pièce se condense en traversant les couches successives des parois et y reste emprisonnée. Cela peut conduire à la formation du point de rosée au sein de structures bâties vulnérables à l’humidité et générer des sinistres.

La notion de durable est trop souvent cantonnée à la seule consommation énergétique pendant le cycle d’exploitation d’une construction sans tenir compte du processus de fabrication jusqu’à son recyclage.

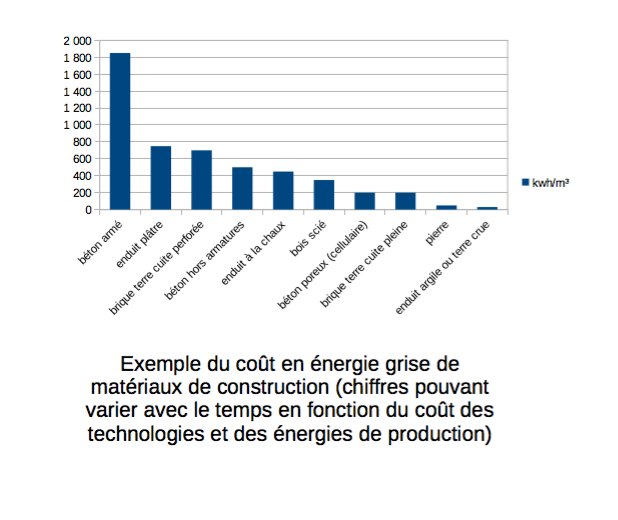

D’un côté, on veut assurer une consommation énergétique modérée mais paradoxalement notre réponse peut nous conduire à mettre en œuvre des technologies toujours plus sophistiquées et aux coûts exorbitants en énergie grise. L’énergie grise, correspond à la dépense énergétique totale pour l’élaboration d’un matériau, tout au long de son cycle de vie, de son extraction à son recyclage en passant par sa transformation ; est-elle bien comptabilisée ?